In psichiatria e psicologia clinica, la definizione disturbo di personalità indica un disturbo mentale con manifestazioni di pensiero e di comportamento disadattivi che si manifestano in modo pervasivo (non limitato a uno o pochi contesti), inflessibile e apparentemente permanente, coinvolgendo la sfera cognitiva, affettiva, interpersonale ecc. della personalità dell'individuo colpito. Si parla di disturbo nel momento in cui tale manifestazione sintomatologica causa disagio clinicamente significativo.

I disturbi di personalità sono disturbi mentali inclusi nei più diffusi manuali diagnostici internazionali (es. DSM) e differiscono dai disturbi clinici in quanto sono generalmente egosintonici (per cui la persona difficilmente si rende conto di essere "affetta" da un disturbo e più frequentemente considera i sintomi come tratti peculiari del proprio stile di vita) e alloplastici (la persona tende a cambiare l'ambiente, non sé stesso).

Per una diagnosi di disturbo di personalità è necessario che la persona abbia raggiunto la maggiore età: diagnosticare un disturbo di personalità in soggetti adolescenti è un tipico errore in quanto modificazioni ormonali e cambiamenti sociali rapidi potrebbero creare manifestazioni simili, ma non identificabili come veri e propri disturbi (oppure potrebbe trattarsi di un disturbo pervasivo dello sviluppo).

Descrizione

La definizione di disturbo di personalità compare per la prima volta nel DSM-IV, sebbene i disturbi di personalità siano stati descritti in un asse specifico (II asse) nel DSM III. Un disturbo di personalità è definito come un modello abituale di esperienza o comportamento che si discosta notevolmente dalla cultura a cui l'individuo appartiene e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: esperienza cognitiva, affettiva, funzionamento interpersonale e controllo degli impulsi (area comportamentale).

Il concetto di "disturbo" sembra ormai superato: esso, come la personalità detta "normale", si forma dai primi anni di vita fino all'età adulta, è quindi ad un tipo o a un modello di personalità a cui bisogna riferirsi, ad es. "tipo di personalità istrionica" o "modello di personalità istrionica". Questo perché non si tratta di una personalità "normale" che ad un certo punto diventa "disturbata", ma una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattivi. Molti specialisti tendono a parlare appunto di tipologia o tratti di personalità, riferendosi ai vari disturbi o cluster.

Il pattern deve presentarsi in un'ampia gamma di situazioni sociali e comportare una condizione di disagio, personale, sociale e lavorativo, clinicamente significativa, anche se questo non è sempre riconosciuto dal paziente, il quale manca di insight, ossia non si rende conto del proprio impatto sugli altri (essendo il disturbo di personalità egosintonico) e non tende a cercare aiuto. Il paziente spesso viene quindi spinto da altre persone o dal disagio causato da patologie in comorbilità (ansia, isolamento sociale e depressione, disturbi ossessivo-compulsivi, schizofrenia e psicosi in casi gravi) a rivolgersi ad uno specialista, e solo in seguito può manifestare, quindi, un certo grado di consapevolezza della propria personalità disturbata e volontà di curarsi.

I pazienti con questi disturbi spesso possono manifestare immaturità emotiva e psicoaffettiva, pur essendo intellettualmente normali e senza ritardo mentale. Possono mostrare anche tratti di più disturbi in contemporanea. Tutti i disturbi di questo genere presentano la cosiddetta organizzazione borderline di personalità (da non confondere col disturbo borderline vero e proprio), descritta come una personalità funzionante al limite tra psicosi e nevrosi, con difficoltà di interazione sociale e personale (superiore alle semplici permalosità e timidezza), repentini cambi nell'umore e nell'empatia (esagerata o assente).

La disadattività può insorgere nella prima metà della vita adulta ma può essere visibile già nell'infanzia, generalmente è stabile nel tempo e presenta un carattere inflessibile e pervasivo nelle diverse aree della vita, inoltre, comporta conseguenze in termini di sofferenza soggettiva e limitazioni nelle relazioni e nell'area lavorativa.

Dal punto di vista eziopatogenetico i disturbi di personalità sembrerebbero associati a eventi potenzialmente traumatogeni subiti in età evolutiva. Il fattore genetico è stato studiato, ma pare spiegare solo in parte i disturbi della personalità.

Classificazione dei disturbi di personalità secondo il DSM-IV

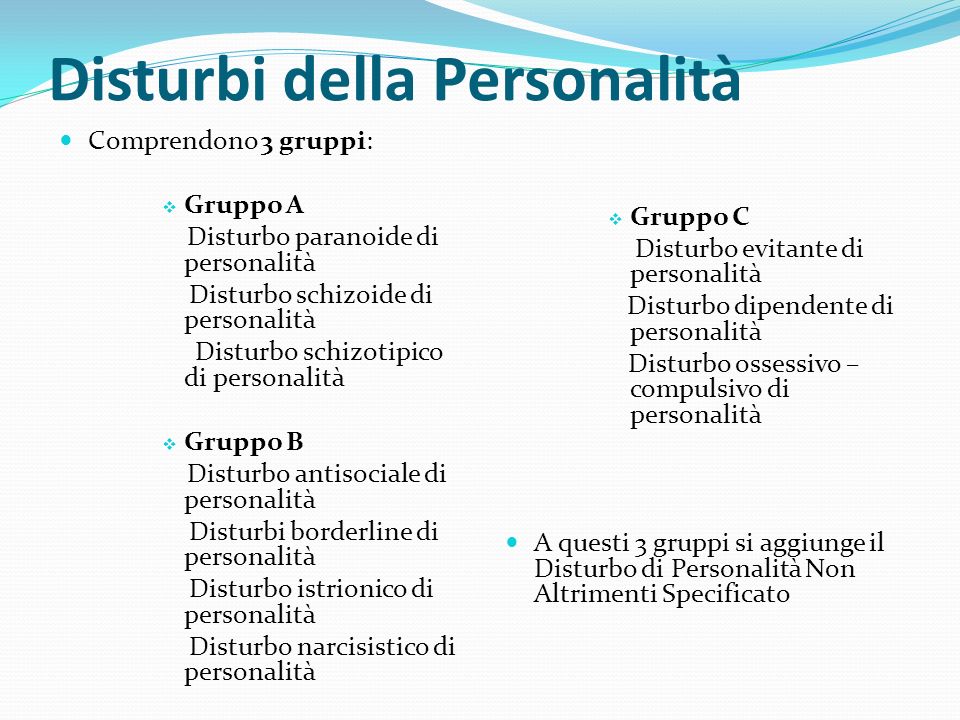

Secondo la quarta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM IV) dell'Associazione Psichiatrica Americana (APA), vi sono tre gruppi principali in cui si possono classificare i disturbi di personalità (talvolta i "Gruppi" vengono definiti dagli specialisti "Cluster", tuttavia nel manuale tale termine non viene usato). Nel DSM-5 è stata proposta l'eliminazione o l'accorpamento con altri come "tratti di personalità" di alcuni di essi (paranoide, schizoide, istrionico, dipendente), poi non attuata, ed eliminati i disturbi Non Altrimenti Specificati, e modificando i criteri di diagnosi. In caso di comorbilità si parla di personalità mista. I disturbi sono i seguenti.

Gruppo A

Il gruppo A è caratterizzato da comportamenti considerati "strani" o "paranoici" e dalla tendenza del soggetto all'isolamento e alla diffidenza.

- Disturbo schizotipico di personalità (da non confondersi con la schizofrenia): comportamenti eccentrici, credenze bizzarre, esperienze sensoriali insolite senza sconfinare nell'allucinazione vera e propria (tipica della schizofrenia)

- Disturbo paranoide di personalità (da non confondersi con la schizofrenia paranoide o il disturbo delirante): il soggetto mostra tendenza alla paranoia, manie di persecuzione

- Disturbo schizoide di personalità (da non confondersi con la sindrome di Asperger): isolamento volontario, nessun interesse alla socialità

Gruppo B

Il gruppo B è caratterizzato da comportamenti "emotivi" o "drammatici", oltre che da scarsa empatia e poco altruismo da parte del soggetto, il quale è egocentrico, narcisista e incentrato perciò eccessivamente su di sé.

- Disturbo antisociale di personalità (da non confondere con il supposto deficit di empatia esibito dal disturbo schizoide o della sindrome di Asperger, o col sadismo, che può a volte essere solo un tratto della personalità senza generare il disturbo sadico della personalità; chiamato un tempo "sociopatia", è meno grave della psicopatia vera): mancanza di empatia, di rimorso e di rispetto delle regole sociali

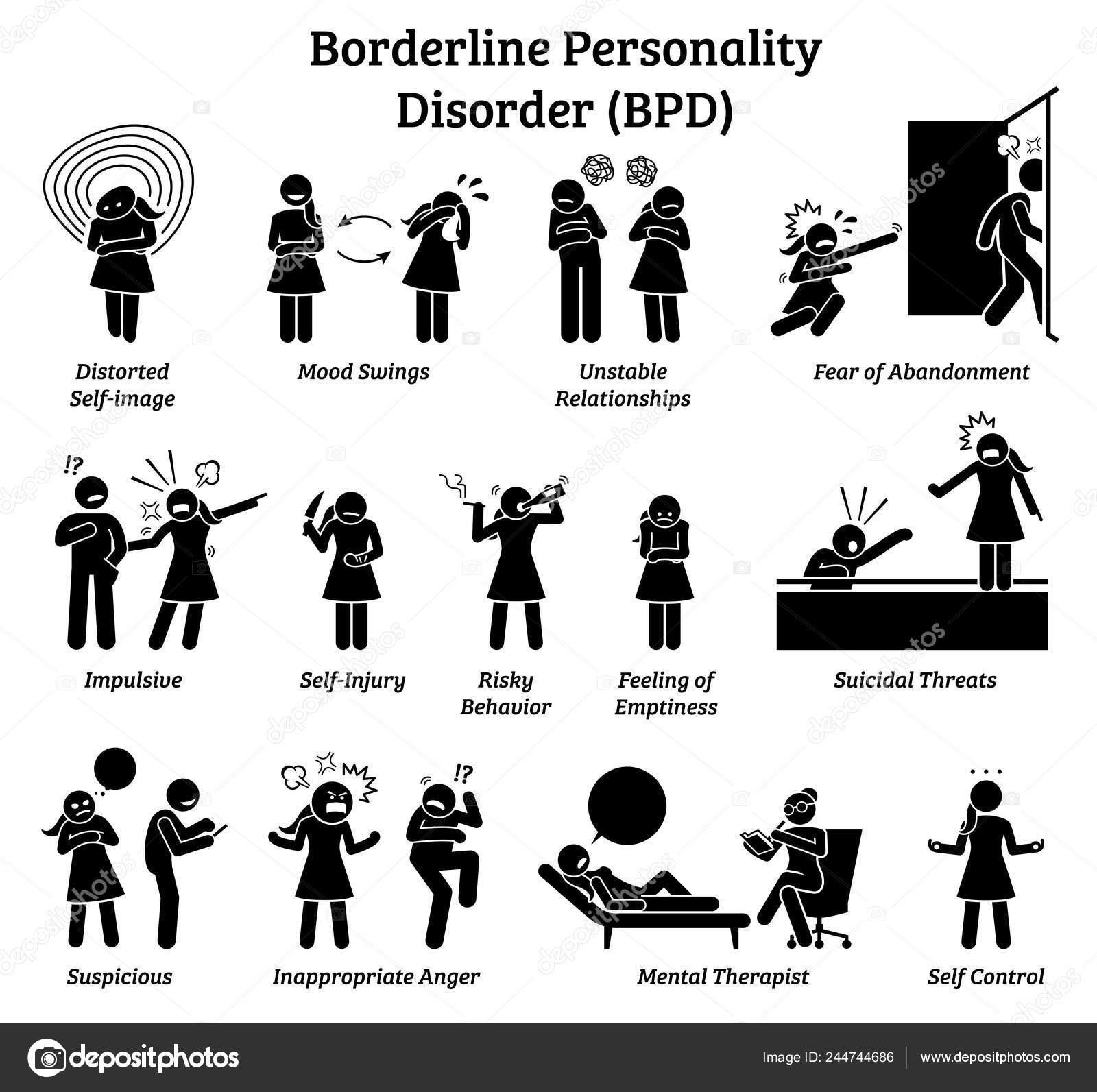

- Disturbo borderline di personalità (da non confondersi con il disturbo bipolare o la ciclotimia, il disturbo schizoaffettivo e l'organizzazione borderline): instabilità di pensiero e atteggiamento, cambiamenti d'umore improvvisi, scoppi d'ira ingiustificati, impulsività, pensiero incoerente

- Disturbo narcisistico di personalità (da non confondersi, nel sottotipo overt, col disturbo antisociale, e, nel sottotipo covert, col disturbo evitante di personalità o con la bassa empatia e concentrazione su di sé della sindrome di Asperger): egocentrismo, scarsa empatia, autostima eccessiva nel tipo overt e bassa nel covert, relazioni sociali superficiali e senza coinvolgimento, intolleranza alle critiche, a volte paranoia

- Disturbo istrionico di personalità: bisogno ossessivo di essere sempre al centro dell'attenzione, spesso ricercata attraverso un’intensa emotività, la manifestazione di gesti teatrali e seducenti e la ricerca costante di impressionabilità e di novità.

Gruppo C

Il gruppo C è caratterizzato da comportamenti "ansiosi" o "paurosi" e da una bassa autostima del soggetto.

- Disturbo evitante di personalità (da non confondersi con la fobia sociale che è una forma eccessiva di timidezza, con il narcisismo di tipo covert e la sindrome di Asperger): timore degli altri fino alla paranoia, evitamento (e al contempo sofferenza per l'isolamento sociale), bassa autostima ma alta consapevolezza di sé

- Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità (da non confondersi con il disturbo ossessivo-compulsivo d'ansia): perfezionismo eccessivo e bisogno di controllo, rigidità

- Disturbo dipendente di personalità: forte insicurezza, necessità di essere indispensabili e di essere approvati, delegando le responsabilità

Non Altrimenti Specificato (NAS)

Questa diagnosi può essere data quando nessun altro disturbo di personalità definito nel DSM viene riscontrato nel paziente. Sono quattro i disturbi di personalità esclusi dal corpo principale del DSM-IV-TR, al posto dei quali può essere usata questa diagnosi. Questi disturbi possono essere inclusi in altri disturbi della personalità, o esserne caratteristiche. Essi sono:

- Disturbo sadico di personalità (anche in ambito non sessuale): tendenza alla crudeltà verso gli altri, in cui il soggetto prova piacere

- Disturbo masochistico di personalità (anche estraneo all'ambito sessuale): il soggetto prova piacere nell'autolesionismo e nella sofferenza

- Disturbo depressivo di personalità (eliminato dal DSM-IV e V)

- Disturbo di personalità passivo-aggressivo (incluso nel disturbo dipendente nel DSM-III e DSM-IV, espunto dal DSM-V, considerato un sintomo di diversi disturbi): il paziente tende a fare ostruzionismo senza opporsi apertamente a cose che non gradisce, appare incapace o passivo, ma mira nascostamente a evitare le responsabilità, a controllare e/o punire gli altri; questi soggetti accettano, spesso con lamentele, di eseguire compiti che non vogliono svolgere e poi li compromettono, spesso sabotandoli e, col tempo, diventano sempre più ostili e arrabbiati con il mondo esterno.

- Disturbo haltlose di personalità

Sadismo e masochismo possono manifestarsi anche in altri tipi di personalità; possono presentarsi come sadomasochismo, o in concomitanza col narcisismo e la psicopatia (es. sindrome da manipolazione relazionale).

Le analogie alla base di questa divisione sono puramente descrittive, ossia non teoriche né eziologiche. Tra i disturbi di personalità non ancora classificati nel DSM IV abbiamo la cosiddetta personalità sottomessa, non riconosciuta perché considerata come un insieme di fattori emotivi e non come un disturbo a sé stante.

Classificazione dei disturbi di personalità secondo il DSM-5

Nel DSM-5, da un punto di vista categoriale, rimane invariata la distinzione presente nel DSM-IV-TR, fra i tre gruppi di disturbi di personalità. Viene però inserita una visione dimensionale dei disturbi, che permette di classificarli in:

- Gruppo A: Disturbi di personalità Schizotipico, Paranoide, Schizoide;

- Gruppo B: Disturbi di personalità Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico;

- Gruppo C: Disturbi di personalità Evitante, Dipendente e Ossessivo Compulsivo.

Lo schema a cui si ricorre per diagnosticare i disturbi di personalità, è così composto:

- tempo: il soggetto descrive e misura il grado di compromissione funzionale che sperimenta;

- tempo: vengono individuati i tratti patologici di personalità in lui presenti;

- tempo: si individua la categoria diagnostica del disturbo di personalità.

Classificazione dei disturbi di personalità secondo la classificazione ICD

L'ICD, giunta alla sua decima edizione (ICD-10) classifica i disturbi di personalità in:

- disturbi di personalità specifici (F60);

- altri disturbi di personalità e forme miste (F61);

- modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale (F62);

- disturbi delle abitudini e degli impulsi (F63);

- disturbi dell'identità sessuale (F64);

- disturbi della preferenza sessuale (F65);

- disturbi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale (F66);

- altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F68);

- disturbi non specifici della personalità e del comportamento nell'adulto (F69).

« Nella beta platform dell’ICD-11, il disturbo di personalità è definito da un’alterazione relativamente persistente e pervasiva nel modo in cui gli individui esperiscono e interpretano se stessi, gli altri e il mondo, a cui conseguono modalità maladattative di funzionamento cognitivo, esperienza ed espressione emozionale e comportamento. ».

Una differenza significativa tra il sistema diagnostico DSM-5 e l'ICD-11 è che quest'ultimo classifica i disturbi di personalità lungo un continuum con un livello di gravità crescente.

Note

Bibliografia

- AAVV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, quarta edizione (DSM IV), American Psychiatrists Association.

- Kaplan H. I., Sadoch B.J., Grebb J.A., (1997) Psichiatria, VII edizione, Centro Scientifico Editore, Torino.

Voci correlate

- Disturbo dissociativo dell'identità

- Nevrosi

- Organizzazione Borderline di Personalità

- Psicosi

Altri progetti

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su disturbo di personalità

Collegamenti esterni

- (EN) personality disorder, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.